どうも、コンカズ (@konkazuk) です。

今回の記事では、英語の勉強を交えながら「太陽系」について見ていきます。

天体のことなんて個人的に興味がない限り、みなさん自分から調べるなんてことは滅多にないのではないでしょうか?

今の時代、自分にとって興味がありそうな情報は、ケータイを開くたびにAI が過去の検索データをもとに選んだものが多量に流れ込んでくるわけですし…

しかしながら、天体のことを学ぶとたくさんの発見があります。

何よりも、自分の存在と天体のスケールの大きさを比べると、小さくてくだらないことで悩んでいるのがアホのように感じられます。

というわけで、宇宙に関する英語ボキャブラリーをここでいくつか拾っていきましょう。

太陽系とは?

まずは「太陽系」を英語で言うと、”solar system” [səʊlə sɪstəm]。

日本語でも「ソーラー・パワー」 とか 「ソーラー・パネル」とか言いますよね。

その「ソーラー」です。 英語発音をカタカナで頑張ると “スゥォウルァ” って感じですかね。

なんで「太陽系」って呼ばれているかと言うと、およそ46億年前に宇宙空間に漂うガスやちりが集まったもの (分子雲) がグルグル回っていくうちに、密度の高くなった中心部に「太陽」が生まれ、残ったガスやちりから、地球などの惑星が周りに形成されていったので、「ボスである太陽とその取り巻き」と考えたら理解できると思います。

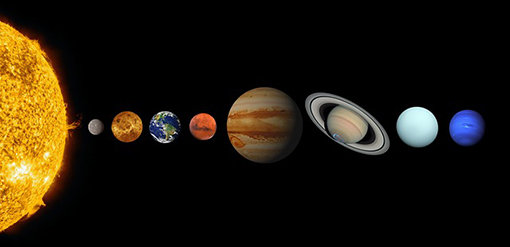

上の画像を参考にしてもらえると視覚的にわかりやすいと思いますが、これら太陽の周りにできた惑星の主なものは、太陽に近いものから…

🔹 Mercury [mɜːkjəri] = 水星

🔹 Venus [viːnəs] = 金星

🔹 Earth [ɜːθ] = 地球

🔹 Mars [mɑːz] = 火星

🔹 Jupiter [dʒuːpɪtər] = 木星

🔹 Saturn [sætən] = 土星

🔹 Uranus [jʊərənəs] = 天王星

🔹 Neptune [neptʃuːn] = 海王星

の8惑星となります。

むかし学校で、スイ、キン、チ、カ、モク、ドッ、テン、カイ、メイ… ってな感じで習った記憶が、頭の奥の方に薄っすらと残っている方もいらっしゃると思いますが、あれっ… 1つ多いですよね。

20世紀前半に発見された「メイ」の冥王星 “Pluto” [pluːtəʊ] は、9番目の惑星としてしばらくの間は認められていたのですが、発見されてから次第に色々な事実が判明し、2006年に世界中から集まった天文学者 “astronomer” [əstrˈɔnəmə] 達による会議の結果、太陽系の惑星の枠から外されてしまいました。

その理由としては、冥王星の軌道 “orbit” [ɔːbɪt] が、ほぼ同じ面状に軌道がある他の8惑星のものとズレていること。そして冥王星以外にも、たくさんの星がのちに発見されて、総合的に他の8惑星の持っている特質とは異なるとされ、除外されるに至りました。

月は惑星?

月は、惑星 “planet” ではなく、惑星の周りを回る天体で「衛星」、英語で “satellite” [sæṭəlὰɪt] となります。

水星と金星には月はないらしいですが、他の惑星には1つ以上の月が周りをウロウロ?しているとの事です。

「重力」と「引力」の違い

ついでに重力と引力の違いをここで復習しておきましょう。

まず、惑星と惑星の間にはお互いに引き合う力があり、これが「引力」と呼ばれるもので、英語で “gravitation” [grævɪteɪʃʌn] となります。

「あらゆる物体と物体は、お互いに引き合う力を持っている」っていう、イギリスの物理学者ニュートンさんが17世紀に発見した法則ですね。

でもって「重力」”gravity” [grævəti] の方は、地球の引力と自転 “rotation” [rəʊˈteɪʃn] の遠心力を合わせた力、ということになります。

太陽系の惑星は何でできている?

ここでは、惑星を種類別に見ていきたいと思います。

英語ボキャブラリーもちょっと化学系のものが入ってくるので、覚悟してください。

太陽

まずは太陽から。

いきなりですが、太陽はジャンル的に言うと「惑星」ではありません。

自ら光を発している星は「恒星」”star” と呼ばれ、太陽は太陽系の中では唯一の恒星となります。

ソーラーシステムの中心である太陽は、全体の98%ぐらいが水素とヘリウムで構成されていると言われています。

水素は英語で “hydrogen” [hάɪdrədʒən]、ヘリウムは(スペリングはそのまま) “helium” [híːliəm]

水素がヘリウムに変化する際に起きる核融合 “nuclear fusion” 反応の際に、すごいエネルギーが生み出され、それによってガンガン光が放出され続けているというわけです。

水星・金星・地球・火星

続いて、太陽から近い 水星、金星、地球、火星の4つの惑星は、コレらの持っている特質から英語で、”terrestrial planet” と呼ばれています。

“terrestrial” [təréstriəl] の意味は、「陸から成る」ってことで、ちゃんと地表があって、地球のように固体で存在しているという感じですかね。

太陽の周りは、めちゃめちゃ熱いので、基本的に “metal” 「金属」と “silicate” 「ケイ酸塩(岩石に含まれる鉱物の一種)」以外の物質は、固体として存在できません。

太陽系の星雲にはコレらの成分はほんのちょっとの割合でしか存在しないため、”terrestrial” の惑星は他とくらべて、サイズが小さめとなっております。

さらに、4つの惑星の一番外側にある火星の向こうには、小惑星 “asteroid” [æstərɔɪd] が散らばっており、リング状に散らばっているこの帯は、”asteroid belt” と呼ばれています。

この “asteroid belt” を含めたコレら四つの惑星が存在する温かいエリアは、”solar system” の中でもとりわけ “inner solar system” と呼ばれ、木星を含めた木星から外側のエリア “outer solar system” と区別されています。

木星・土星

はい。

次に、先ほど述べた “asteroid belt” の外側で、太陽を中心に回っている惑星は、木星と土星となります。

こいつらは “terrestrial planet” と比べるとサイズもデカく、また、太陽と同じように水素やヘリウムなどのガスで構成されているため、”gas giants” とも呼ばれています。

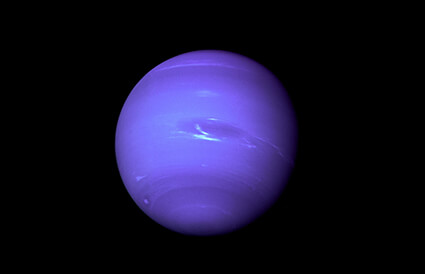

天王星・海王星

最後は天王星と海王星。

この2つの惑星は、質量や大きさを含め、かなりのそっくりさんであると言われています。

木星や土星と同様、水素やヘリウムなどのガスで覆われていますが、木星や土星よりもさらに太陽から離れたところに位置するため、太陽エネルギーの影響はかなり少なくなります。

よって表面温度もかなり低く、凍り付いてしまっているため “ice giants” と呼ばれています。

この2つの惑星が青い (天王星の方がやや薄め) 理由は、惑星の表面層に「メタン」”methane” [miːθeɪn] が含まれていて、これが赤い光を吸収してしまうためであると言われています。

太陽系の外には何がある?

太陽系の外側は、銀河 “galaxy” が広がっています。

私たちが住む地球を含んだ太陽系は、銀河系 “Milky Way galaxy” 内に500以上存在する太陽系のうちの一つであると言われています。

そんでもって、銀河系内に太陽系が多数存在するように、その銀河系に匹敵する銀河もさらにたくさん存在しているというので、もうとにかく果てしないって事ですね。

…とまぁこんな感じで、今回は以上となります。

日常会話に滅多に出てこない知識も、機会がある時に目を通しておくと、ある日突然役に立つ時がやってきます。

太陽から順番に惑星を英語で言えるようにしておきましょう。

それではまた。

コンカズ

*この記事の英語ヴァージョンはこちらから

👉 Can you tell the names of the solar system planets in English? 《Eigo-jiru vol.30》